一、当两种渗透性泻药“强强联手”

在慢性便秘治疗领域,乳果糖与聚乙二醇4000散(以下简称“聚乙二醇”)是临床常用的两类渗透性泻药。两者虽同属渗透性泻药,但作用机制、适用人群及风险特征存在显著差异。近年来,部分患者因自行联用这两种药物导致严重腹泻、电解质紊乱的案例频发。本文从药学机制、临床风险及用药策略三方面,深度解析缓泻剂联用的“雷区”与科学应对方案。

二、雷区一:双重渗透压冲击——肠道“脱水危机”的叠加效应

1. 作用机制对比

乳果糖:作为双糖类渗透性泻药,乳果糖在结肠内被细菌分解为短链脂肪酸(如乙酸、丙酸),通过降低肠道pH值、提高渗透压,刺激肠蠕动并增加粪便含水量[1][2][3]。

聚乙二醇:作为线性长链聚合物,其通过氢键结合水分子,在肠道内形成稳定的水化层,软化粪便并增加体积,促进肠道机械性蠕动[3][4]。

2. 联用风险机制

两者联用将形成“双重渗透压冲击”:

渗透压叠加:乳果糖的短链脂肪酸与聚乙二醇的水分子保留作用共同提高肠腔渗透压,导致肠道过度脱水。

肠动力过载:双重刺激下,肠道蠕动频率和强度显著增加,可能引发剧烈腹泻。

典型案例:一名65岁便秘患者自行联用乳果糖(15ml/日)与聚乙二醇(10g/日),3天后出现水样腹泻(每日8-10次),血钠降至128mmol/L(正常135-145mmol/L),紧急入院补液治疗。

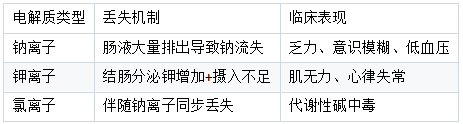

三、雷区二:电解质紊乱——隐匿的“生命通道失衡”

1. 电解质丢失的连锁反应

联用导致的严重腹泻可引发以下电解质紊乱:

2. 高危人群预警

老年人:肾脏代偿能力下降,更易出现低钾血症诱发的心律失常[3][4]。

慢性病患者:心衰、肝硬化患者对电解质波动耐受性极低,可能诱发急性失代偿[2][5]。

四、雷区三:特殊人群的“叠加脆弱性”

1. 肝性脑病患者的矛盾选择

乳果糖兼具治疗肝性脑病的作用(通过降低血氨),而聚乙二醇无此功能。若肝性脑病患者为缓解便秘联用两者,可能因过度腹泻加重血容量不足,反而诱发肝昏迷[2][5]。

2. 糖尿病患者的隐形风险

尽管两者均不被肠道吸收,但乳果糖含微量单糖(如果糖、半乳糖),长期大剂量使用可能影响血糖控制。联用导致的腹泻可能进一步干扰降糖药疗效[4][5]。

五、安全用药策略:三级防御体系

1. 一级防御:避免非必要联用

阶梯式用药:首选单药治疗(如聚乙二醇用于单纯便秘,乳果糖用于合并肝性脑病),

2. 二级防御:交替使用的"肠道轮休制"

科学依据

根据《中国慢性便秘诊治指南(2021版)》推荐,对于难治性便秘患者可采用"药物假期"策略:

单周交替法:

▷ 第1周:晨起服用聚乙二醇10g(促机械性排便)

▷ 第2周:睡前服用乳果糖15ml(调节肠道菌群)

昼夜交替法:

▷ 早晨:聚乙二醇10g(配合早餐促进日间规律排便)

▷ 晚间:乳果糖10ml(利用夜间肠道菌群活跃期增效)

典型案例

糖尿病患者王阿姨(62岁)采用昼夜交替法:

早晨用聚乙二醇解决"干硬堵"问题

晚上用乳果糖改善"菌群失调型"腹胀

配合血糖监测发现:交替用药后空腹血糖波动减少1.2mmol/L(因减少乳果糖单日总量)

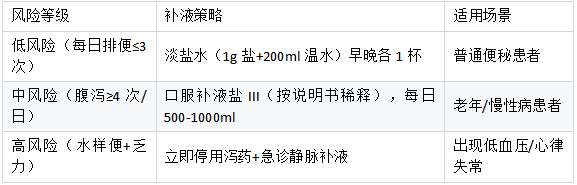

3. 三级防御:电解质的"动态平衡术"

预防性补液方案(WHO口服补液盐改良法)

电解质监测日历

必查项目:

▷ 血钾(每周1次,正常3.5-5.5mmol/L)

▷ 血钠(每2周1次,正常135-145mmol/L)

预警信号:

▷ 手指发麻→警惕低钙

▷ 小腿抽筋→提示低镁

▷ 心跳"漏拍"→紧急查钾

六、特殊人群的"定制化方案"

1. 老年人的"三慢原则"

加量慢:从1/2标准剂量开始(如乳果糖7.5ml)

调整慢:每3-5天增加1/4剂量

停药慢:症状缓解后需再维持1周低剂量

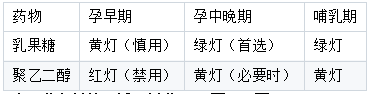

2. 孕产妇的"安全红绿灯"

七、药师总结:缓泻剂联用"三要三不要"

✅ 三要

要像安排值班表一样规划用药时间(交替使用>联合使用)

要定期给肠道做"体检"(电解质检测+肠功能评估)

要给肠道培养"好员工"(联用益生菌如双歧杆菌)

❌ 三不要

不要用奶茶/咖啡送服(咖啡因加重肠道脱水)

不要长期依赖刺激性泻药(如番泻叶、比沙可啶)

不要忽视"便便日记"(记录形状、频率、伴随症状)

结语:你的肠道需要"轮休"而非"过劳"

乳果糖与聚乙二醇就像肠道调理的"白班与夜班护士",同时上岗只会让肠道不堪重负。记住这个公式:科学交替+精准补液+定期监测=安全通便。下次用药前不妨问问自己:“今天该给肠道安排哪位’值班员’?”

(窦银慧 平顶山市第一人民医院 药学部)