当突然出现头晕、眼前发黑的症状时,许多人会陷入恐慌:这是低血糖发作,还是脑供血不足的预警?这两种疾病虽症状相似,但发病机制、临床表现及治疗方案截然不同。本文将从病理机制、症状特征、高危人群及应对策略四个维度,为读者提供科学、系统的鉴别指南。

一、病理机制:能量代谢障碍 vs 血流动力学异常

低血糖:大脑的“燃料危机”

血糖是大脑能量的唯一来源。当血糖浓度低于2.8mmol/L时,脑细胞因能量供应中断而功能受损,引发头晕、黑蒙等症状。常见诱因包括:

药物因素:糖尿病患者使用胰岛素或磺脲类药物过量;

代谢紊乱:长期饥饿、过度运动、酒精性低血糖;

内分泌疾病:胰岛素瘤、肾上腺皮质功能减退症。

典型案例:一位52岁糖尿病患者因午餐前未及时进食,注射胰岛素后出现心悸、出汗、视物模糊,测血糖仅2.1mmol/L,紧急补充葡萄糖后症状缓解。

脑供血不足:血管的“交通堵塞”

脑供血不足指脑动脉循环障碍导致局部血流量减少,常见病因包括:

动脉粥样硬化:高血压、高血脂、糖尿病加速血管壁脂质沉积;

血管痉挛:颈椎病压迫椎动脉、偏头痛发作时血管收缩;

血流动力学改变:体位性低血压、心律失常导致心输出量下降。

典型案例:65岁男性因长期吸烟出现短暂性脑缺血发作(TIA),表现为突发性头晕、左侧肢体无力,持续10分钟后缓解,头颅MRI显示右侧大脑中动脉狭窄。

二、症状特征:快速识别关键差异

低血糖的“三联征”

自主神经兴奋症状:

突发冷汗(尤其是颈背部)

震颤(手部明显)

心悸(心率可增至120次/分以上)

神经低血糖症状:

头晕伴视物模糊(类似“眼前蒙纱”)

注意力涣散、言语含糊

严重者出现抽搐、昏迷

时间规律性:

多发生于餐前、运动后或夜间

补充糖分后15分钟内症状显著改善

脑供血不足的“五大表现”

姿势相关性症状:

直立性头晕(从卧位到站位时加重)

颈部旋转诱发眩晕(椎动脉型颈椎病特征)

局灶性神经功能缺损:

单侧肢体麻木或无力

言语不清(如“大舌头”感)

复视(看物体出现重影)

认知障碍:

记忆力减退(尤其近期事件)

执行功能下降(如无法完成简单计算)

伴随症状:

恶心、呕吐(后循环缺血常见)

耳鸣、听力下降(内听动脉受累)

病程特点:

症状持续数分钟至数小时

反复发作,呈阶梯式加重

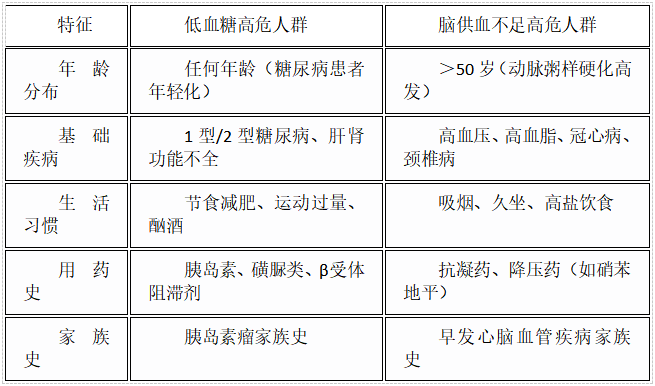

三、高危人群:精准定位风险群体

特殊提醒:糖尿病患者易发生“无症状性低血糖”,尤其老年患者可能仅表现为行为异常(如胡言乱语、攻击行为),需通过指尖血糖监测及时识别。

四、应急处理与长期管理

现场急救三步法

立即平卧:

低血糖患者:抬高下肢促进静脉回流

脑供血不足患者:保持头部侧转防止误吸

快速评估:

测指尖血糖(低血糖诊断金标准)

观察是否伴肢体无力、言语障碍(脑供血不足警示信号)

对症处理:

低血糖:口服15g葡萄糖(约3块方糖)或含糖饮料

脑供血不足:保持呼吸道通畅,拨打120

长期管理策略

低血糖预防

糖尿病患者:

采用“基础-餐时”胰岛素方案,避免单次大剂量注射

运动前监测血糖,随身携带葡萄糖片

非糖尿病患者:

规律进餐,避免空腹饮酒

定期检测甲状腺功能、肾上腺皮质功能

脑供血不足干预

一级预防:

控制“三高”(血压<130/80mmHg,LDL-C<1.8mmol/L)

每周150分钟中等强度运动(如快走、游泳)

二级治疗:

抗血小板药物:阿司匹林75-100mg/d

血管扩张剂:盐酸氟桂利嗪5mg qn(椎动脉型颈椎病适用)

手术治疗:颈动脉内膜剥脱术(狭窄率>70%时)

五、何时必须就医?

出现以下“危险信号”需立即就诊:

头晕伴意识丧失超过1分钟

突发单侧肢体无力或言语障碍

24小时内发作≥3次

血糖持续<2.5mmol/L或>22.2mmol/L

伴随胸痛、呼吸困难(提示心肌梗死可能)

检查清单:

必查项目:血糖、血常规、电解质、头颅CT/MRI

选查项目:24小时动态心电图、颈动脉超声、经颅多普勒(TCD)

六、结语

头晕眼前发黑是身体发出的“求救信号”,精准鉴别低血糖与脑供血不足需结合症状特点、基础疾病及动态监测。对于高危人群,建议佩戴医疗警示手环,随身携带急救卡片(注明疾病、用药、紧急联系人)。通过科学管理,80%以上的患者可有效控制症状,显著降低严重并发症风险。记住:时间就是大脑,时间就是生命,及时识别与干预是关键!

(王磊 渑池县人民医院 急诊科)