MET基因(间质上皮转化因子)是原癌基因家族的重要成员,编码的MET蛋白通过激活PI3K-AKT、RAS-MAPK等信号通路,调控细胞增殖、迁移和存活。在非小细胞肺癌(NSCLC)中,约3%-5%的患者存在MET基因突变或扩增,这一比例在EGFR/ALK阴性患者中更高(约10%)。MET异常不仅驱动肿瘤进展,还与靶向治疗耐药密切相关,因此检测MET状态对预后判断和治疗决策至关重要。

一、MET检测的核心意义:从“预后标志物”到“治疗靶点”

1.预后判断:MET异常提示肿瘤侵袭性强

MET扩增:约2%-4%的NSCLC患者存在MET基因扩增,这类患者肿瘤体积更大、淋巴结转移率更高,5年生存率较无扩增者降低约30%。

MET 14外显子跳跃突变:约3%-4%的肺腺癌患者携带此突变,导致MET蛋白稳定性增加,持续激活下游信号通路,肿瘤进展更快。

2.治疗决策:MET异常影响靶向治疗选择

耐药机制:在EGFR-TKI(如奥希替尼)治疗失败的NSCLC患者中,约15%-20%存在MET扩增,这是导致继发耐药的关键机制之一。

治疗靶点:针对MET突变的靶向药物(如卡马替尼、特泊替尼)已获批用于MET 14外显子跳跃突变患者,客观缓解率(ORR)可达50%以上。

二、MET检测现状:技术演进与临床实践的差距

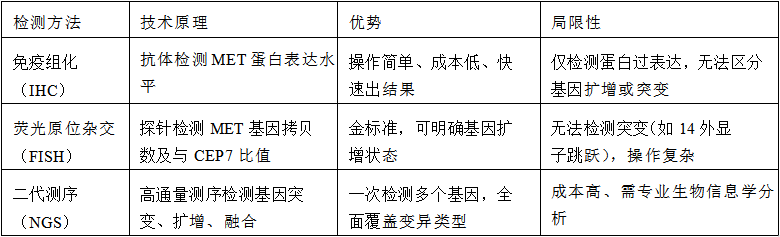

1.常用检测方法:优缺点对比

2.指南推荐:从“可选检测”到“必检项目”

NCCN指南:建议所有晚期NSCLC患者进行MET检测,尤其EGFR/ALK阴性或靶向治疗耐药后。

CSCO指南:推荐MET 14外显子跳跃突变作为必检项目,MET扩增作为可选检测。

检测时机:

一线治疗前:EGFR/ALK阴性患者需优先检测MET。

耐药后:EGFR-TKI治疗失败患者需动态监测MET扩增。

3.临床实践中的挑战

检测覆盖率不足:部分基层医院因技术限制,MET检测率不足30%。

标准不统一:IHC判读标准差异大(如MET蛋白过表达阈值从1+到3+不等),导致结果互认困难。

动态监测缺失:多数患者仅在诊断时检测一次,未在耐药后复查MET状态。

三、挑战与未来:精准检测的破局之路

1.技术优化:从“单点检测”到“多组学联合”

液体活检:通过血液检测循环肿瘤DNA(ctDNA)中的MET突变,实现无创、动态监测。

AI辅助分析:利用人工智能算法优化IHC图像判读,减少人为误差。

多平台联合:IHC初筛+FISH/NGS确认,提高检测效率。

2.新药研发:从“单靶点”到“联合治疗”

MET抑制剂迭代:第三代MET抑制剂(如伯瑞替尼)对MET 14外显子跳跃突变和脑转移患者疗效更优。

联合治疗策略:MET抑制剂+EGFR-TKI、MET抑制剂+免疫检查点抑制剂(如PD-1)的组合方案正在临床试验中,旨在克服耐药。

3.政策支持:从“高端检测”到“普惠医疗”

医保覆盖:部分省份已将MET检测纳入医保,降低患者经济负担。

技术下沉:通过区域医学检验中心,推动NGS等技术在基层医院的普及。

结语:MET检测,开启肺癌精准治疗新维度

MET检测从“幕后”走向“台前”,不仅是肺癌分子分型的深化,更是精准治疗的关键突破口。通过规范检测流程、优化技术平台、推动新药研发,MET阳性患者将迎来更多生存希望。未来,随着“检测-治疗-监测”闭环的形成,肺癌治疗必将从“被动应对”迈向“主动出击”。

(李婷婷 河南省人民医院 病理科)