磁共振成像(MRI)凭借对软组织的高分辨率,已成为临床诊断的“全能选手”,从脑部微小病变到关节软骨损伤,都能清晰呈现。但细心的人会发现,做头部磁共振时只需安静躺好,而腹部检查要反复憋气,关节扫描则需保持特定姿势——不同部位的检查流程、技术要求和注意事项大相径庭。这些差异背后,藏着磁共振针对不同组织特点的“量身定制”逻辑。

一、头部磁共振:捕捉“神经世界”的细微变化

大脑是人体最精密的器官,头部磁共振的核心任务是清晰显示脑组织、脑血管和颅神经,因此对图像分辨率和无伪影要求极高。

1.技术特点:聚焦“静态结构”与“功能代谢”

-常规平扫:采用T1加权、T2加权和FLAIR序列,分别凸显不同组织特性。T1像能清晰显示脑灰质、白质的界限,适合观察肿瘤、出血等占位性病变;T2像对水肿敏感,是诊断脑梗、炎症的关键;FLAIR序列可抑制脑脊液信号,让脑室周围的微小病变(如多发性硬化)无所遁形。

-功能成像:针对特殊需求,会加做弥散加权成像(DWI),能在发病2小时内发现急性脑梗(此时常规序列尚无异常);灌注成像(PWI)可评估脑组织血流灌注,判断缺血半暗带;而弥散张量成像(DTI)通过追踪神经纤维走向,能术前定位语言中枢、运动中枢,降低手术风险。

2.检查要求:对抗“微小运动”

头部哪怕0.5毫米的移动,都可能让脑干、垂体等细微结构模糊。因此检查时:

-需佩戴专用头垫固定头部,避免摇头、点头;

-禁止吞咽、眨眼等动作(尤其做眼眶、颅底检查时);

-儿童或躁动患者需镇静,确保扫描期间完全静止。

3.适用场景:从急症到慢性病

-急症:突发头痛、肢体无力(排查脑出血、脑梗);

-肿瘤:脑胶质瘤、脑膜瘤等的定位与分级;

-神经退行性疾病:阿尔茨海默病的海马体萎缩评估;

-外伤:脑挫伤、颅骨内板下血肿的隐匿性损伤。

二、关节磁共振:解码“运动系统”的精细结构

关节由骨、软骨、韧带、肌腱等组成,这些组织密度差异小,普通X光难以区分,而磁共振能精准显示细微损伤,是运动损伤的“黄金诊断标准”。

1.技术特点:凸显“软组织结构”

-高分辨率序列:关节扫描采用“小视野、薄层厚”技术(层厚1-2毫米),能清晰显示膝关节半月板的撕裂、肩关节肩袖的损伤。例如,质子密度加权像(PDWI)可清晰区分软骨与滑膜,是诊断早期骨关节炎的利器。

-脂肪抑制技术:通过抑制脂肪信号,让水肿、出血等病变(如韧带撕裂后的水肿)更突出,尤其适用于股骨头坏死、骨髓炎的诊断。

-动态增强扫描:注入对比剂后观察滑膜强化情况,判断类风湿关节炎的活动度。

2.检查要求:固定“特定体位”

关节位置稍有偏差,就可能遗漏病变:

-膝关节检查需伸直或微屈15°,确保半月板、交叉韧带充分展开;

-肩关节需外旋或内旋,分别显示冈上肌、肩胛下肌肌腱;

-检查期间绝对禁止移动关节,哪怕轻微转动,都可能导致韧带显示不连续。

3.适用场景:运动损伤与慢性病变

-膝关节:半月板撕裂、前交叉韧带断裂、软骨损伤;

-肩关节:肩袖撕裂、肩周炎、Bankart损伤(肩关节脱位后遗症);

-髋关节:股骨头缺血性坏死、髋臼撞击综合征;

-脊柱小关节:椎间盘突出、黄韧带肥厚、神经根受压。

三、腹部磁共振:突破“呼吸干扰”的内脏成像

腹部包含肝、胆、胰、脾、肾等器官,受呼吸运动影响显著(肝脏随呼吸移动幅度可达3-5厘米),因此腹部磁共振的核心是“对抗呼吸伪影”。

1.技术特点:呼吸门控与快速成像

-呼吸门控技术:通过腹部传感器捕捉呼吸节奏,只在呼气末(器官相对静止期)采集信号,减少运动伪影。但该技术会延长扫描时间(约30分钟)。

-快速序列:采用“单次激发快速自旋回波”(SSFSE),1秒内完成一个层面扫描,即使呼吸运动也能获得清晰图像,适合无法憋气的患者(如老年人、儿童)。

-磁共振胰胆管成像(MRCP):无需注射对比剂,通过重T2加权像显示胆汁、胰液,清晰呈现胆结石、胆管狭窄,是ERCP(内镜逆行胰胆管造影)前的首选检查。

2.检查要求:精准“憋气配合”

-检查前需空腹4-6小时,避免胃肠内容物干扰;

-每次扫描前深吸气后憋住(通常15-20秒),配合技师指令“吸气-憋住-呼气”;

-若无法长时间憋气,需提前告知技师,切换至呼吸门控模式。

3.适用场景:软组织分辨与功能评估

-肝脏:肝血管瘤、肝癌的鉴别,肝硬化程度评估;

-胆道:胆结石、胆管癌、先天性胆管扩张;

-胰腺:急性胰腺炎并发症(假性囊肿)、胰腺癌分期;

-肾脏:肾错构瘤、肾盂癌,以及肾功能评估(弥散加权成像可反映肾血流)。

四、胸部磁共振:挑战“心肺运动”的高难度成像

胸部有心脏跳动、肺呼吸的双重运动干扰,成像难度远高于其他部位,因此胸部磁共振通常作为CT的补充检查。

1.技术特点:双门控与功能评估

-心电门控+呼吸门控:同时监测心电图和呼吸信号,在心跳间歇期(舒张期)和呼气末采集数据,最大限度减少心脏、肺的运动伪影。

-心肌灌注成像:注射对比剂后,评估心肌血流灌注,诊断冠心病(心肌缺血区域会延迟强化)。

-血管成像:无需对比剂的“非增强MRA”可显示主动脉夹层、肺动脉栓塞,避免碘对比剂过敏风险。

2.检查要求:全程“控制呼吸与心率”

-检查前需训练憋气动作(每次20-30秒),配合扫描节奏;

-心率过快(>100次/分钟)需提前用药物控制,否则心跳伪影会干扰心肌图像;

-去除胸部金属物品(如胸罩搭扣、项链),避免金属伪影掩盖肺组织。

3.适用场景:特定疾病的精准诊断

-心脏:心肌病(扩张型、肥厚型)、心肌梗死范围评估、先天性心脏病;

-纵隔:纵隔肿瘤(如胸腺瘤)与血管的关系判断;

-肺血管:肺动脉栓塞、肺动静脉畸形;

-乳腺:作为钼靶和超声的补充,评估乳腺肿瘤血供、判断良恶性。

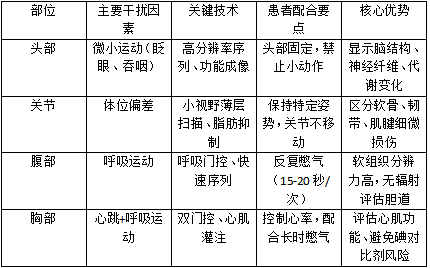

五、不同部位检查的核心差异总结

六、检查前的共性准备与个性化调整

尽管不同部位检查差异显著,但有几点共性准备需注意:

-去除所有金属物品(项链、耳环、义齿等),体内有金属植入物需提前告知医生;

-穿宽松无金属衣物(避免拉链、纽扣);

-有幽闭恐惧症需提前沟通,必要时使用镇静剂。

个性化调整方面:

-头部检查:儿童需提前镇静,婴幼儿禁食4小时防呕吐;

-关节检查:根据部位调整体位(如膝关节垫枕、肩关节外旋);

-腹部检查:提前空腹,糖尿病患者需调整胰岛素注射时间;

-胸部检查:心率快者需提前用β受体阻滞剂(如美托洛尔)控制心率。

七、科学选择:并非所有部位都需磁共振

磁共振虽强大,但并非“万能”:

-肺部疾病(如肺炎、肺癌)首选CT,因肺含气多,磁共振信号弱、图像模糊;

-骨折初筛用X光,磁共振更适合评估骨折后的软组织损伤(如韧带断裂);

-胃肠道疾病(如胃溃疡)依赖内镜,磁共振仅用于评估肿瘤侵犯范围。

临床选择时,需结合病情:急性脑卒中首选头部磁共振(DWI序列早期诊断);膝关节扭伤优先做关节磁共振;而体检筛查肺癌则用低剂量CT更合适。

理解不同部位磁共振检查的差异,能帮助患者更好地配合检查,减少不必要的紧张。从捕捉脑内微小病变到解码关节细微损伤,磁共振的“量身定制”技术,正是现代医学精准诊断的缩影——它用科学的细节,为每一种疾病的发现与治疗提供最清晰的“导航图”。

(段广飞 河南省滑县人民医院 磁共振室 主管技师)