在中医典籍中,高血压并无现代医学的精准定义,但古人通过“眩晕”“头痛”等病症,早已观察到其与肝、脾、肾等脏腑的密切关联。现代中医临床发现,高血压患者中约60%属于“肝阳上亢型”或“痰湿内阻型”,这两种证型如同阴阳两面,既揭示了高血压的深层病因,也为个体化治疗提供了方向。

一、肝阳上亢:阳气亢盛的“火山爆发”

(一)病因溯源:情志与阴虚的双重夹击

肝阳上亢型高血压多见于中青年群体,其核心病机为“水不涵木,肝阳偏亢”。长期精神压力、熬夜耗伤肝肾之阴,导致肝阳失去制约而亢逆于上。临床统计显示,此类患者中约75%存在焦虑、失眠等情志问题,且30%有家族高血压病史。

(二)典型症状:从“面红耳赤”到“暗耗阴液”

1. 头面症状:头晕目眩如坐舟车,面部潮红似醉酒,耳鸣如潮水声,严重者伴半身麻木。

2. 情绪表现:急躁易怒,一点小事即引发情绪波动,夜间失眠多梦,舌红苔黄,脉象弦数有力。

3. 潜在风险:若长期不治,可能引发脑血管意外。研究显示,此类患者中风风险较常人高2.3倍。

(三)中医调理:平肝潜阳的三重防线

1. 经典方剂:

天麻钩藤饮:含天麻、钩藤、石决明,可平抑肝阳,临床研究显示其可使收缩压平均下降15mmHg。

镇肝熄风汤:针对肝阳化风证,能缓解头痛如裂、肢体震颤等症状。

2. 穴位按摩:

太冲穴(足背第1、2跖骨结合部前凹陷):每日按压3分钟,可泄肝火,改善面红目赤。

风池穴(枕骨下斜方肌外侧凹陷):配合天麻钩藤饮,能增强降压效果。

3. 生活调护:

情绪管理:练习八段锦“摇头摆尾去心火”式,每日2次,每次10分钟。

饮食禁忌:避免咖啡、辣椒等刺激性食物,可饮用菊花决明子茶,每日1杯。

二、痰湿内阻:脾失健运的“泥泞沼泽”

(一)病因溯源:饮食与代谢的恶性循环

痰湿内阻型高血压多见于肥胖人群,其核心病机为“脾虚不运,痰浊内生”。现代研究显示,此类患者中82%存在中心性肥胖,且70%伴有高脂血症。长期高热量饮食导致脾胃负担过重,水湿停滞化为痰浊,阻塞经络,引发血压升高。

(二)典型症状:从“头重如裹”到“代谢紊乱”

1. 躯体症状:头晕如戴重帽,胸闷恶心,痰多色白,舌苔厚腻如积粉,脉象滑数。

2. 代谢异常:面部多油,易生痤疮,女性可能伴月经不调,男性可能出现性功能减退。

3. 潜在风险:痰湿瘀滞日久可形成血栓,研究显示此类患者冠心病风险增加1.8倍。

(三)中医调理:化痰祛湿的三维攻势

1. 经典方剂:

半夏白术天麻汤:含半夏、白术、天麻,可燥湿化痰,临床研究证实其能降低甘油三酯25%。

温胆汤:针对痰热内扰证,能改善失眠、口苦等症状。

2. 穴位按摩:

丰隆穴(外踝尖上8寸):每日按揉3分钟,可促进痰液排出,降低血脂。

足三里穴(小腿前外侧):配合艾灸,能增强脾胃运化功能。

3. 生活调护:

饮食干预:控制每日食盐摄入<5克,增加冬瓜、薏苡仁等利湿食材,避免油炸食品。

运动处方:每日快走40分钟,心率控制在(220-年龄)×60%,可促进痰湿代谢。

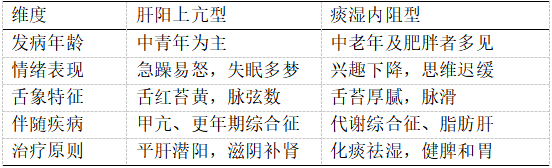

三、肝阳与痰湿的鉴别要点

四、中西医结合的现代启示

1. 精准分型:通过舌脉象分析结合血脂、血糖检测,可提高辨证准确性。例如,痰湿型患者常伴低密度脂蛋白胆固醇升高,而肝阳型患者多伴交感神经兴奋。

2. 阶梯治疗:

轻度高血压:优先采用中医调理,配合生活方式干预。

中重度高血压:在西药治疗基础上,加用中医方剂以减少药物副作用。

3. 预防医学:针对痰湿体质人群,早期开展健脾化湿干预,可降低高血压发病率30%。

五、结语:调和阴阳,重获生命平衡

高血压的中医分型,本质是人体阴阳失衡的具象化表达。肝阳上亢如火山喷发,需以平肝潜阳之法疏导;痰湿内阻似泥泞沼泽,当以化痰祛湿之策疏通。从一杯菊花决明子茶到一剂半夏白术天麻汤,从一次太冲穴按摩到一招八段锦,每一种方法都蕴含着“天人合一”的智慧。当我们以敬畏之心重拾老祖宗的养生之道,便会发现:降压从来不是与身体的对抗,而是一场与自然和谐共振的生命修行。

(孟媛 南阳市中医院 老年病科 主治医师)