卵巢癌,这个被称为“妇科肿瘤之王”的恶性疾病,每年夺走全球约15万女性的生命。在中国,其发病率位居妇科恶性肿 瘤第三位,但死亡率却高居榜首。更令人揪心的是,超过70%的患者确诊时已处于晚期(Ⅲ-Ⅳ期),5年生存率不足30%。 为何这种癌症如此“隐匿”?本文将揭开卵巢癌早期难发现的科学真相。

一、解剖学陷阱:深藏盆腔的“隐形器官”

1.1卵巢的“天然掩护”

卵巢位于盆腔深部,大小如杏仁,被肠道、子宫和膀胱包围,形成天然解剖屏障:

物理遮挡 :常规体检的腹部触诊难以触及;症状滞后 :早期肿瘤生长空间充足,极少压迫周围器官。

1.2缺乏分泌功能的“沉默生长”

与乳腺癌、宫颈癌不同,卵巢癌早期:

无特异性分泌物 :不会引起阴道排液异常无疼痛信号 :肿瘤未侵犯神经前无明显痛感;代谢变化轻微 :早期体重下降、乏力易被忽视。

二、症状迷雾:早期信号易被“误判”

2.1常见误诊场景

早期症状

容易被误认为

实际风险信号

腹胀

消化不良、长胖

持续>2周,抗酸药无效

腰围增大

中年发福

晨起轻晚间重,腰带逐渐变松

轻度腹痛

月经痛、肠胃炎

定位模糊,抗生素治疗无效

尿频/便秘

尿路感染、痔疮

交替出现且进行性加重

2.2“伪装大师”的进阶表现

当肿瘤直径>10cm时,可能引发:

胸水/腹水 :误认为“发福”,实际是癌细胞刺激体液积聚血栓形成 :下肢深静脉血栓,误诊为“久坐血瘀”;贫血 :慢性失血导致,误认为“营养不良”。

三、筛查困境:现有手段的“力不从心”

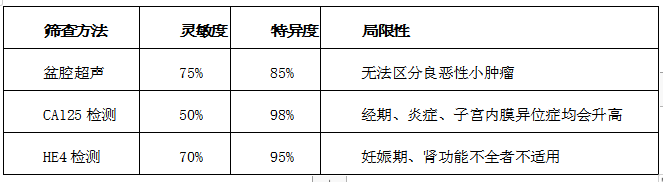

3.1传统筛查的局限性

3.2联合筛查的“1+1<2”效应

ROMA指数(CA125+HE4)虽可将灵敏度提升至80%,但:

假阳性率高 :20%健康女性被误判为高危成本效益低 :不适合大规模普查;时间窗口短 :仅能提前6-8个月发现。

四、高危人群:基因里的“定时炸弹”

4.1不可控风险因素

遗传因素 :BRCA1/2基因突变者终身风险达40%-60% 年龄因素 :50岁后发病率激增,70岁达高峰;生殖因素 :未生育、初潮早(<12岁)、绝经晚(>55岁)。

4.2可控风险因素

内分泌干扰 :长期使用雌激素替代疗法(>5年) 生活方式 :肥胖(BMI>30)、高脂饮食、吸烟环境因素 :石棉、滑石粉暴露史。

五、破局之道:从“被动治疗”到“主动防御”

5.1高危人群的“三早策略”

早筛 :BRCA基因检测+每年盆腔MRI+阴道超声。

早诊 :出现腹胀、腰围增大等症状立即进行CT/PET-CT 早治 :确诊后2周内启动治疗,避免“等待期”转移。

5.2普通人群的“健康守则”

定期筛查 :建议30岁以上女性每年进行盆腔超声+CA125检测;

症状警惕 :出现“4F症状”(Fatigue疲劳、Fever发热、Fullness饱胀感、Fluid腹水)立即就医。

生活方式干预 :

保持BMI<25,每周150分钟中等强度运动增加十字花科蔬菜(西兰花、卷心菜)摄入避免长期使用激素类药物。

六、未来展望:筛查技术的“革命性突破”

6.1液体活检的“精准狙击”

ctDNA检测 :通过血液检测肿瘤基因突变,灵敏度达85%;

外泌体检测 :捕捉肿瘤释放的微小囊泡,可提前2年发现癌变信号。

6.2人工智能的“火眼金睛”

AI超声诊断 :谷歌开发的算法识别卵巢肿瘤良恶性的准确率达94%;

风险预测模型 :整合基因、临床、生活方式数据,构建个性化发病风险评估系统。

七、结语:从“无能为力”到“可防可治”

卵巢癌的“晚期魔咒”正在被打破:

靶向治疗 :PARP抑制剂使BRCA突变患者中位生存期突破5年免疫治疗 :PD-1抑制剂联合化疗使晚期患者响应率提升至40%;预防性手术 :BRCA突变者行输卵管-卵巢切除可降低80%发病风险。

记住:卵巢癌不是“突然降临”的厄运,而是身体发出的“延迟警报”。通过科学筛查、症状警惕和健康管理,我们完全可 以将这场“静默的战争”扼杀在萌芽阶段。

(杜晗 河南省人民医院 妇科)