“咚、咚、咚……”

那是你还未察觉,却默默守护你生命的节奏——心跳。

你是否曾在安静时听到自己的心跳?那规律的节拍,是生命进行曲的鼓点。但如果有一天,它乱了节奏呢?快了、慢了、跳跳停停……这背后,可能藏着不容忽视的心律失常问题。

今天,我们就来聊聊“心跳的节奏”与“心脏健康”的关系,带你听懂身体发出的信号。

一、【真实故事】“我以为是焦虑,没想到是房颤”

32岁的李先生是一位IT工程师,最近几个月总感觉心慌、头晕、气短,有时甚至突然心跳加快,一分钟能跳上150多次。他以为是加班太多、焦虑导致,去看了心理科,还吃了一段时间的“安神药”,却不见好转。

直到某天在公司开会时突然晕倒,被送进急诊科,心电图提示:心房颤动(房颤)。

医生说:“你不是心理问题,是心脏出了节奏错误,如果再晚一点,可能会因为脑卒中而来不及治疗。”

这不是故事的结局,而是无数人忽视心律问题的缩影。

二、什么是心律失常?

心脏是一台“电动泵”,每一次跳动,都由一个叫“窦房结”的天然起搏点发出信号,指挥心脏有序收缩和舒张。如果这个信号出现异常,心跳就会变得太快、太慢,或节奏紊乱。

这类现象被统称为心律失常。

常见的心律失常类型包括:

窦性心动过速/过缓:常因情绪紧张、疲劳或某些药物影响;

房颤(心房颤动):最常见的持续性心律失常;

室性早搏:偶尔心脏“跳一下”,多为功能性;

室性心动过速/心室颤动:严重者可致猝死;

传导阻滞:心脏信号“断线”,心跳变慢。

三、心律失常有哪些表现?

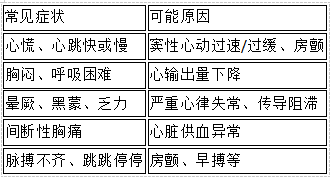

心律失常并非都表现剧烈症状,有些人终生无感;但更多的人,会出现下列不适:

特别提醒:房颤容易导致血栓形成,一旦脱落可能引起脑卒中;心室颤动发作几分钟内可能导致猝死。

四、哪些人是高危人群?

如果你属于以下几类人,请特别注意心律变化:

高血压、糖尿病、冠心病患者

有心肌病、瓣膜病病史者

长期饮酒、吸烟、熬夜者

情绪波动大、压力重的人群

年龄大于60岁,尤其有心脏病家族史者

甚至,有些健康年轻人,在剧烈运动、过量咖啡、能量饮料刺激下,也可能出现短暂心律异常。

五、“听”懂心跳,学会识别异常节奏

你不需要医学背景,也能通过简单方法初步判断心律是否正常:

摸脉:在手腕内侧用食指、中指轻按,观察每分钟脉搏次数是否规律、频率是否正常(成人60~100次/分钟);

留意症状:如果经常出现突发心悸、胸闷、头晕,应尽快就医;

定期检查:特别是高危人群,建议每年体检时加做一次心电图或动态心电图(Holter);

智能穿戴设备:如今很多手表、手环支持心率监测,异常时会预警,但不能完全替代医疗检测。

六、心律失常怎么治疗?

心律失常的治疗要根据类型和严重程度个体化处理:

轻度功能性早搏:多数无需治疗,改善生活方式即可;

房颤:可能需要服用抗凝药预防脑卒中,还可能采用导管消融术根治;

心动过缓/传导阻滞:重者需安装起搏器;

室性心律失常:可能需用药或植入除颤器(ICD)。

治疗的核心是找准病因,比如纠正甲状腺功能异常、控制血压、戒烟限酒等。

七、日常生活中,如何守护心脏节奏?

你无法控制心跳的本能,但可以通过习惯,让它保持健康的节奏:

1. 坚持“四控”:

控血压:高血压是心律失常的帮凶;

控血糖:糖尿病患者易发心脏并发症;

控血脂:避免动脉硬化、供血不足;

控体重:肥胖是“心脏负担”。

2. 坚持“三避免”:

避免熬夜:昼夜节律紊乱,扰乱心律;

避免情绪波动剧烈:愤怒、悲伤易诱发急性心律问题;

避免滥用保健品、能量饮料、咖啡因摄入过量。

3. 坚持科学锻炼:

有氧运动如散步、太极、游泳,有助心脏调节;

避免突发剧烈运动(如平时不运动者突然打球或爬山);

运动中如有胸闷、心悸等,应立刻停止活动。

结语

每个人心中都住着一个无声但勤奋的鼓手——心脏。它日夜跳动,从不抱怨。但当它的节奏乱了,就像乐队失控,整个身体都会失去协调。听“心”跳的节奏,其实就是聆听健康的声音。不要忽视那些不规律的小信号,更不要等到晕倒、卒中、猝死才追悔莫及。守护心脏健康,从今天开始,从关注你的心跳开始。

(成佳妮 永城市人民医院 心血管内科五病区 主治医师)