儿童发热的处理远非“看温度吃药”这么简单,需结合年龄、症状、病史综合判断。本文将结合最新临床指南与真实案例,为您揭开儿童发热管理的科学真相。

一、38℃的“临界点”:温度不是唯一标准

1. 发热的生理意义:免疫系统的“战前动员”

发热是人体对抗病原体的自然防御机制。当病毒、细菌入侵时,免疫系统会释放细胞因子,将体温调定点上移至38-39℃,通过高温抑制病原体繁殖,同时增强吞噬细胞活性。研究显示,适度发热(<39℃)可使儿童流感病程缩短1-2天,抗生素使用率降低30%。

2. 38℃的决策树:观察“温度外的信号”

无需用药的情况:若孩子体温38℃,但精神状态良好(如主动玩耍、正常进食)、皮肤温热无寒战、呼吸平稳(<40次/分),可优先观察。此时可采用物理降温:用37℃温水擦拭颈部、腋窝、腹股沟等大血管处,或使用含高分子凝胶的退热贴(避免酒精成分)。

需警惕的情况:若孩子出现以下表现,即使体温未达38.5℃,也应考虑用药:

精神萎靡:嗜睡、叫不醒、对玩具无反应

伴随症状:呕吐、腹泻、皮疹、剧烈头痛、肢体抽搐

特殊病史:既往有热性惊厥史、先天性心脏病、免疫缺陷病

年龄因素:3个月以下婴儿(免疫系统未发育完善,发热可能提示严重感染)

案例:2岁男孩发热38℃,但能正常玩耍、主动要求喝水,家长选择物理降温后,体温在2小时内降至37.5℃,未用退烧药即恢复。而另一名6个月女婴发热38℃伴拒食、呼吸急促(52次/分),紧急使用对乙酰氨基酚后转诊,确诊为尿路感染。

二、退烧药的“正确打开方式”:时机、剂量与禁忌

1. 用药时机:38.5℃不是绝对红线

常规情况:当体温≥38.5℃且持续上升,或孩子因发热明显不适时,可遵医嘱使用退烧药。

特殊情况:

热性惊厥史患儿:体温≥38℃即需用药,并配合物理降温防止体温骤升。

慢性疾病患儿:如先天性心脏病、代谢性疾病,发热可能加重病情,需在医生指导下提前干预。

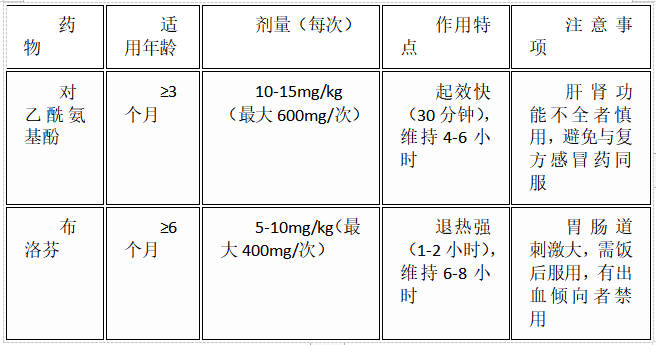

2. 药物选择:对乙酰氨基酚与布洛芬的“双雄争霸”

禁忌提示:尼美舒利颗粒因可能引发瑞氏综合征,12岁以下儿童禁用;阿司匹林因可能诱发肝脑综合征,16岁以下儿童禁用。

3. 用药误区:这些操作可能“帮倒忙”

误区1:交替使用退烧药。美国FDA明确反对交替用药,因可能增加药物过量风险。中国《0-5岁儿童不明原因发热处理指南》建议:单一药物使用,布洛芬间隔6-8小时,对乙酰氨基酚间隔4-6小时。

误区2:按年龄估算剂量。布洛芬血药浓度与体重显著相关(r=0.82),年龄相关剂量误差可达±40%。正确做法:使用电子秤精确测量体重(误差<0.1kg),用配套量器(误差<0.1ml)取药。

误区3:体温正常立即停药。如链球菌性咽炎需完成10天青霉素疗程,否则可能诱发耐药菌(耐药率可升至38%)。

三、发热背后的“真凶”:这些疾病需紧急排查

发热仅是症状,关键要找到“幕后黑手”。以下情况需立即就医:

1. 持续高热>72小时

幼儿急疹:多见于6-18月龄,发热3-5天后热退疹出,预后良好。

川崎病:发热≥5天伴草莓舌、手足硬肿、淋巴结肿大,可能引发冠状动脉瘤。

中枢神经系统感染:如脑膜炎,发热伴头痛、呕吐、颈强直,需紧急腰椎穿刺确诊。

2. 发热伴局部症状

中耳炎:发热+耳痛、抓耳、耳流脓(需耳镜检查)。

肺炎:发热+咳嗽、呼吸急促(婴儿>60次/分,儿童>40次/分)、三凹征。

尿路感染:发热+拒食、呕吐、尿味重(尿常规可见白细胞、细菌)。

3. 特殊人群的“危险信号”

新生儿(<28天):发热可能提示败血症、脑膜炎,需立即住院检查。

免疫缺陷患儿:如白血病、艾滋病,发热可能提示机会性感染(如肺孢子菌肺炎),需高警惕。

四、家庭护理的“黄金法则”:舒适与安全并重

1. 环境管理

温度:保持24-26℃,湿度50-60%(避免干燥加重呼吸道症状)。

衣物:穿透气棉质衣物,避免“捂热”(可能诱发高热惊厥)。

饮食:

6月龄以下:母乳喂养频率增加,配方奶可稀释至1:1。

6月龄以上:提供米汤、面条、苹果泥等易消化食物,避免高糖、高脂食物。

2. 监测与记录

体温曲线:每2小时测量一次,记录体温变化趋势(如持续上升、波动、下降)。

症状日志:记录进食量、排尿次数、精神状态、伴随症状(如皮疹、呕吐)。

就医准备:携带体温记录、用药清单、既往病历,便于医生快速判断。

3. 心理支持

安抚技巧:通过讲故事、播放儿歌、轻柔按摩缓解孩子焦虑。

家长情绪管理:避免在孩子面前表现出过度紧张,可通过深呼吸、与家人沟通缓解压力。

五、预防发热的“长期战略”:增强免疫力是关键

1. 疫苗接种

基础免疫:按时接种百白破、麻腮风、流感等疫苗,降低感染风险。

特殊疫苗:如肺炎球菌疫苗(PCV13)、B型流感嗜血杆菌疫苗(Hib),可预防严重细菌感染。

2. 生活习惯

睡眠:1-3岁幼儿需12-14小时/天,学龄前儿童需10-13小时/天。

运动:每天户外活动1-2小时,增强呼吸道抵抗力。

卫生:教会孩子正确洗手(七步法),避免用手触摸口鼻。

3. 营养强化

关键营养素:

维生素D(800IU/天):促进免疫细胞分化。

锌(10mg/天):增强T淋巴细胞功能。

益生菌(如双歧杆菌):调节肠道菌群,降低呼吸道感染风险。

六、结语:发热是“警报”,而非“敌人”

孩子发热时,家长无需过度恐慌,但也不可掉以轻心。记住:38℃不是用药的绝对标准,观察孩子的精神状态和伴随症状才是关键。通过科学护理、合理用药、及时就医,绝大多数发热都能得到妥善处理。让我们用理性与爱心,为孩子的健康保驾护航。

(刘红杰 许昌市人民医院 儿科 主治医师)