引言:被忽视的成人感染风险

手足口病长期被视为“儿童专属疾病”,但我国疾控监测数据显示,成人感染率近年上升至12%~18%,其中患儿家长、托幼机构工作人员占比超70%。成人因免疫系统完善,多表现为无症状或轻症(低热、口腔疱疹),但成为“隐形传染源”的风险极高——一名无症状成人携带的病毒量可感染5~8名儿童(中国疾控中心2024报告)。本文基于临床证据,揭示成人感染机制并提供科学防护方案。

一、为何成人会感染?免疫系统的“认知误区”

手足口病由肠道病毒(EV71、柯萨奇A16等)引发,成人感染并非免疫缺陷,而是免疫系统对病毒的“记忆缺失”:

1. 抗体防御失效

o 儿童期感染产生的抗体仅针对特定病毒亚型,而20余种肠道病毒可引发手足口病,不同亚型间无交叉免疫。

2. 免疫应答延迟

o 成人接触病毒后,免疫系统需3~5天启动应答,此期间病毒已在咽部、肠道复制并排毒。

3. 压力削弱屏障

o 长期熬夜、焦虑使皮质醇水平升高,直接抑制黏膜免疫球蛋白A(IgA)分泌,口腔、肠道黏膜防御力下降30%~40%。

关键事实:成人感染者中,40%无皮疹,仅表现为口腔溃疡或疲倦感,更易误诊为“上火”。

二、照顾患儿时的三大感染陷阱

1. 接触传播:病毒依附的“间接接力”

病毒在物体表面存活长达1周:

· 玩具、门把手:患儿触摸后病毒载量达10⁵/cm²,成人接触5秒即手部沾染;

· 手机、钥匙:家长边护理边用手机,表面病毒检出率72%。

2. 飞沫传播:气溶胶的“近距离偷袭”

患儿哭闹、打喷嚏时,含病毒飞沫扩散1.5米范围:

· 未戴口罩对话15分钟,成人吸入病毒风险增加3倍。

3. 粪口传播:卫生间的“隐蔽漏洞”

患儿粪便病毒载量高达10¹¹/g,且排毒持续4~8周:

· 冲马桶未盖盖板:气溶胶携带病毒污染洗手台、毛巾;

· 洗手时间<20秒:掌心、指缝残留病毒率超60%。

三、科学防护五步法:阻断病毒传播链

1. 接触隔离:三级防护标准

· 一级防护(日常照料):

佩戴医用外科口罩+一次性手套,避免裸手接触患儿口腔分泌物、疱疹液;

· 二级防护(处理排泄物):

加穿防水围裙,用含氯消毒剂(500mg/L)浸泡污染物30分钟再冲洗;

· 三级防护(手卫生):

七步洗手法持续40秒,指缝、甲缝为重点区域,擦干用一次性纸巾。

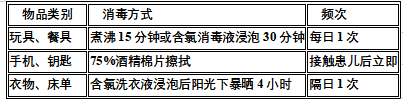

2. 物品消毒:病原体“精准歼灭”

3. 环境净化:空气与表面的“双重清洁”

· 通风管理:每日开窗对流3次,每次>30分钟,降低室内病毒浓度;

· 地面消毒:1:99漂白水拖地(1000mg/L),重点清洁门把手、开关。

4. 免疫强化:黏膜屏障的“主动加固”

· 维生素A补充:每日摄入800μg(如胡萝卜、猪肝),促进呼吸道黏膜修复;

· 锌剂支持:每日补充15mg(牡蛎、坚果),加速口腔溃疡愈合。

5. 症状监测:感染早期的“红灯预警”

出现以下情况立即就医:

· 手足麻木感:提示神经毒性(EV71感染特征);

· 咽痛伴指甲脱落:柯萨奇A6病毒典型后遗症(病后2~4周发生)。

四、特殊人群加强防护:免疫力低下者的应对策略

1. 孕妇

孕早期感染可能经胎盘传染胎儿,需:

· 隔离患儿:由其他家庭成员照料,避免孕妇直接接触;

· 血清抗体检测:疑似暴露后7天检测IgM抗体。

2. 慢性病患者(糖尿病、自身免疫病)

高血糖环境加速病毒复制:

· 血糖控制:空腹血糖<7.0mmol/L,餐后<10.0mmol/L;

· 免疫调节:避免擅自停用免疫抑制剂,需医生评估调整。

结语:打破感染链,守护全家人

手足口病不是儿童的“专利”,成人感染既是健康威胁,更是家庭传播的“放大器”。防护的核心在于“切断接触-飞沫-粪口”三位一体的传播链,并通过科学消毒、营养支持建立免疫屏障。记住:每一次洗手、每一回消毒、每一口营养,都是对病毒的有力反击——唯有严谨防护,方能护己护人。

(黄书丽 许昌市立医院 感染科 主治医师)