孩子好奇的小手探索世界时,耳朵和鼻子常成为“重点目标”——一颗豌豆塞进鼻孔、一粒纽扣电池卡进耳道、发卡伸向发痒的耳朵……这些惊险场景并非电影情节。我国每年约3万名儿童因耳鼻喉异物送医,其中电池、磁力珠等腐蚀性异物占比激增,严重可致穿孔甚至毁容!更令人忧心的是,家长的错误急救往往雪上加霜。守护孩子的耳鼻喉安全,这些“雷区”与“防线”必须牢记!

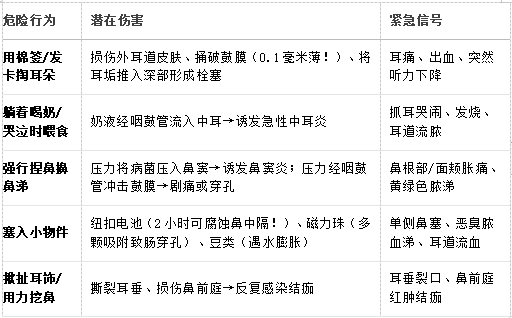

危险警报:这些动作正在伤害孩子!

家庭安全防线:预防>急救!

1.环境“排雷”行动:

“直径<3.7cm”法则: 所有玩具零件、纽扣、硬币、电池等小物件必须放在儿童无法触及的带锁容器中。

警惕“隐形杀手”: 磁力积木、水精灵(遇水膨胀球)、干燥剂包、尖锐首饰(发卡、耳钉)需重点管控。

进食安全: 3岁以下避免喂食坚果、果冻、整颗葡萄;吃饭时禁止奔跑嬉笑。

2.鼻腔耳道“三不原则”:

不塞: 教育孩子“鼻子耳朵不是玩具箱”,禁止塞入任何物品。

不掏: 家长勿用任何工具(棉签、挖耳勺)深入孩子耳鼻,耳垢可自行排出。

不捏: 擤鼻涕时压住一侧鼻孔,轻轻单侧擤,交替进行。

紧急情况自救指南:冷静!科学!

场景1:异物入鼻/耳

【禁】 用手指掏、用镊子夹(可能推得更深)、强擤鼻子!

【宜】耳道异物: 若为小虫,用灯光引诱其爬出;若为光滑异物(塑料珠),将头歪向患侧轻轻跳,切勿冲水(遇水膨胀的异物绝对禁止!)。

鼻腔异物: 压住无异物一侧鼻孔,让孩子用力擤出(仅适用于较大儿童配合)。

黄金法则: 立即就医! 尤其电池、磁珠、植物种子必须2小时内急诊取出。

场景2:突发鼻出血

【禁】 仰头(血倒流入喉引呛咳)、塞纸团(摩擦黏膜加重损伤)!

【宜】让孩子低头前倾,用嘴呼吸。

拇指食指捏住鼻翼(软骨部,非硬鼻梁)持续压迫10分钟。

冰袋敷鼻根/后颈收缩血管。

若出血凶猛或>20分钟不止,立即送医。

场景3:呛咳窒息(气道异物)

【禁】 拍背、用手抠喉咙!

【宜】 立即启动海姆立克急救法:

婴儿(<1岁): 俯卧在大人前臂,头低脚高,掌根拍背5次→翻身后两指按压胸骨中部5次,交替直至异物排出。

儿童(>1岁): 背后环抱,拳心抵住肚脐上方,另一手包拳快速向上向内冲击,重复至异物排出。

呼叫120! 即使异物排出也需检查是否损伤气道。

终极安全法则:小手管住,家长学懂!

孩子的耳鼻喉是精密的“生命通道”,亦是脆弱的好奇心“靶点”。与其在急诊室追悔莫及,不如筑牢家庭防护网:环境杜绝小物件入侵风险,双手远离天然孔道,急救技能刻入骨髓。 记住:当小耳朵发痒或小鼻子不通时,专业医生的手电筒,永远比家里的发卡更安全! 用科学知识代替盲目尝试,才是给孩子最坚实的守护。