外科手术后的72小时被称为“黄金护理期”。这一阶段,伤口处于急性炎症期,身体经历着出血停止、组织修复启动、疼痛管理等关键过程,任何一个环节的疏忽都可能导致感染、血栓、愈合延迟等并发症。临床数据显示,术后护理不当会使恢复时间延长40%以上,而科学护理能让患者康复效率提升近50%。护士在术后反复叮嘱的6件事,正是围绕这一阶段的核心需求展开,每一件都关乎恢复速度与质量。

一、止痛:别硬扛,合理用药是康复的“第一关”

术后疼痛是身体的预警信号,但过度忍痛反而会阻碍恢复。疼痛会导致肌肉紧张、血压升高,影响睡眠和食欲,还会抑制免疫功能,延缓伤口愈合。护士反复强调“疼痛难忍及时说”,背后有明确的医学依据。

1.疼痛评估有标准

护士会用“数字评分法”(0-10分)评估疼痛:0分为无痛,1-3分为轻度疼痛,4-6分为中度疼痛(影响睡眠),7-10分为重度疼痛(无法入睡)。当评分≥4分时,就需使用止痛药,不要等到“痛到受不了”才求助。

2.止痛药不会“成瘾”

很多患者担心止痛药(如布洛芬、氨酚羟考酮)会成瘾,其实术后短期(3-5天)使用阿片类药物,成瘾率不足0.03%。护士会根据手术类型和疼痛程度调整用药:小手术用非甾体类抗炎药(如布洛芬),大手术可能联合弱阿片类药物,既能有效止痛,又能减少副作用。

3.止痛的“附加价值”

有效止痛能让患者更早翻身、下床活动,降低肺部感染和静脉血栓的风险。例如,腹部手术后,止痛充分的患者术后24小时即可在床上翻身,而忍痛者可能延迟至48小时以上,肺部痰液积聚的风险显著增加。

二、活动:从“躺平”到“动起来”,循序渐进防血栓

术后“静养”是最常见的误区。长期卧床会导致血液循环减慢,下肢静脉血流瘀滞,极易形成血栓(医学上称为“深静脉血栓”)。数据显示,骨科大手术后未活动的患者,血栓发生率高达40%,而早期活动能使风险降低60%。

1.活动要分“三步走”

护士会根据手术类型制定活动计划:

-术后6-12小时:清醒后可做踝泵运动(勾脚、伸脚,每小时10次),促进下肢血液回流;

-术后24-48小时:在护士协助下翻身(每2小时一次),半坐卧位(床头摇高30°),适用于腹部、胸部手术患者;

-术后48-72小时:床边站立、缓慢行走(如腹腔镜手术后),但骨科手术(如髋关节置换)需遵医嘱,避免过早负重。

2.活动的“安全红线”

活动时若出现头晕、心慌、伤口剧痛或出血,需立即停止并告知护士。下床前先在床边坐3-5分钟,避免体位性低血压导致跌倒。

三、伤口护理:保持“干燥清洁”,警惕感染信号

伤口是术后恢复的“主战场”,护理的核心是预防感染。细菌从伤口入侵后,会引发红肿热痛,甚至导致化脓,严重时需二次手术清创。护士强调的“不碰水、不抓挠”,是最基础也最关键的防护措施。

1.敷料观察有技巧

术后敷料需保持完整,若发现敷料渗血(直径>5cm)、渗液(黄绿色、有臭味),或伤口周围皮肤发白、发绀,需立即通知护士更换。一般情况下,无菌敷料2-3天更换一次,若为感染风险高的手术(如肠道手术),可能每天更换。

2.洗澡时间有讲究

拆线前避免伤口沾水,可采用擦浴方式清洁身体。拆线后1-2天,若伤口无裂开、渗液,可淋浴(水温37℃左右,时间<10分钟),避免搓揉伤口,洗完后用干净毛巾轻轻吸干水分。

3.异常信号别忽视

伤口出现以下情况可能是感染:局部红肿范围扩大(超过伤口边缘2cm)、疼痛加剧、体温超过38.5℃、伤口有脓性分泌物。此时需及时就医,可能需要抗生素治疗。

四、饮食:从“流质”到“普食”,营养是修复的“原料”

术后饮食的核心是“循序渐进、精准补充”。身体修复需要蛋白质、维生素、热量等“原料”,而不同手术对饮食的要求差异很大,盲目进补或过度节食都会影响恢复。

1.饮食过渡分阶段

-胃肠道手术:术后需禁食,待排气(放屁)后从温水、米汤开始,逐步过渡到粥、面条,1-2周后再恢复正常饮食;

-非胃肠道手术(如骨科、乳腺手术):术后6小时可进流质(米汤、藕粉),第二天过渡到半流质(粥、蛋羹),3天后可正常饮食,但需避免辛辣、产气食物(如豆类、洋葱)。

2.关键营养素要优先

-蛋白质:伤口愈合的“主力军”,可多吃鸡蛋、瘦肉、鱼虾、豆腐等,每天摄入量需比平时增加50%(如成人每天约80-100克);

-维生素C:促进胶原蛋白合成,可食用新鲜水果(猕猴桃、橙子)、蔬菜(西兰花、青椒);

-膳食纤维:预防术后便秘(尤其卧床患者),可适当吃燕麦、芹菜、火龙果等。

3.饮食禁忌要牢记

肝胆手术患者需低脂饮食(避免肥肉、油炸食品);糖尿病患者需控制主食量,监测血糖;肾功能不全患者需低盐、低蛋白饮食,具体需遵营养师指导。

五、管道护理:保护“生命通路”,避免意外脱落

术后留置的管道(如导尿管、引流管、胃管)是观察病情和辅助治疗的“窗口”,脱落或堵塞可能导致严重后果。护士反复强调“别拉扯、勤观察”,是防止管道并发症的关键。

1.管道固定要注意

活动时需将引流管妥善固定在衣服上(低于伤口位置),避免受压、扭曲。翻身时先检查管道长度,预留足够活动空间,防止牵拉脱落。

2.引流液观察有重点

记录引流液的颜色、量、性状:

-术后1-2天,引流液为暗红色(血性),量逐渐减少(如腹部手术每天少于50ml可考虑拔管);

-若引流液突然增多(超过200ml/天)、颜色鲜红,或出现黄绿色脓性液体,需立即告知医护人员。

3.管道保护有细节

导尿管需保持通畅,避免受压,每天用温水清洁尿道口;胃管患者若出现恶心、腹胀,可能是管道堵塞,需及时通知护士处理。非专业人员切勿擅自拔管,拔管时机需医生根据病情判断。

六、睡眠:术后“修复剂”,高质量休息加速愈合

睡眠是身体修复的“黄金时间”。研究发现,深度睡眠时,身体会分泌生长激素,促进细胞增殖和组织修复,免疫细胞活性也会增强。术后失眠会导致恢复时间延长,护士强调的“创造好睡眠”并非小事。

1.改善睡眠的小技巧

-环境调整:保持病房安静(可戴耳塞)、光线柔和(夜间开地灯),温度控制在22-24℃;

-睡前准备:睡前1小时避免看手机(蓝光影响褪黑素分泌),可听轻柔音乐、深呼吸放松;

-姿势调整:术后伤口疼痛者可垫软枕(如腹部手术用枕头轻压伤口),减轻翻身时的牵拉痛。

2.失眠别硬熬

若连续2天以上入睡困难或早醒,需告知护士。短期使用助眠药物(如右佐匹克隆)不会产生依赖,反而能通过改善睡眠促进恢复。

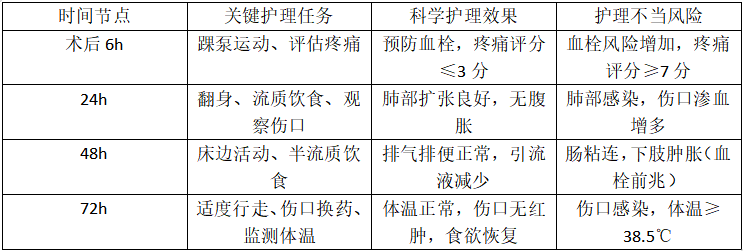

黄金护理期的“时间轴”与效果对比

外科术后的恢复,三分靠手术,七分靠护理。护士叮嘱的6件事,看似简单,却涵盖了疼痛管理、血栓预防、感染控制、营养支持、管道安全和睡眠保障六大核心维度。在黄金护理期内,患者和家属若能严格执行这些细节,不仅能减少并发症,更能让身体修复效率最大化。记住,术后恢复没有“捷径”,但科学的护理能让每一步都走得更稳、更快——这正是“黄金护理期”的真正意义。