总觉得身体沉重像裹着湿棉被?头发爱出油、大便黏马桶?这些可能是身体在呐喊:“湿气太重啦!”中医认为“湿”是致病六邪之一,缠绵难去、易困脾阳。学会自我判断并掌握正确的祛湿方法,才能轻盈过四季。

一、湿气重的“报警信号”:你中了几条?

湿邪侵袭,常有以下表现(符合2-3条以上需警惕):

“沉重”感: 身体困重乏力,头重如裹(像裹了湿毛巾),四肢酸沉抬不动。

“油腻”感: 头发、面部容易出油,洗完很快又油。

“黏腻”感: 大便不成形、黏滞不爽(粘马桶难冲净),小便浑浊。女性白带多质稠。

“浮肿”感: 眼袋明显,晨起脸肿,下午小腿浮肿(按之凹陷)。

“不清爽”感: 口甜或口黏腻,没胃口,吃饭不香,腹胀恶心。

“长东西”: 皮肤易出湿疹、疱疹、脚气,或反复长痘(脓头不显著)。

“舌象告密”: 舌体胖大、边缘有齿痕,舌苔白厚腻或黄厚腻(关键指标!)。

其他: 关节酸痛沉重(遇阴雨天加重),嗜睡但睡不醒。

小贴士: 湿气常与“寒”或“热”结合,形成寒湿或湿热,表现略有差异

寒湿: 怕冷、喜热饮、舌苔白腻、分泌物清稀。

湿热: 怕热、口苦、舌苔黄腻、分泌物黄稠、皮肤油腻易长红肿痘疹。

二、祛湿核心:健脾是根本!食疗妙招助运化

中医认为“脾主运化水湿”。湿气重的根源常是脾胃功能弱(脾虚湿困)。祛湿不能只“排水”,更要强健脾胃,切断湿气来源!

【通用祛湿健脾基础方】

四神汤(平和之选): 山药、莲子、芡实、茯苓 各15-20克。可搭配猪肚、排骨或单独煮水/煲粥。功效: 健脾固肾,利湿止泻。适合大多数体质,尤其脾虚湿盛者。

薏米红豆汤(经典但需辨寒热):

湿热体质: 生薏米 + 赤小豆(细长形,非红豆)煮水。

寒湿体质: 将生薏米用小火干炒至微黄(炒薏米),减少寒性,再加赤小豆或山药。

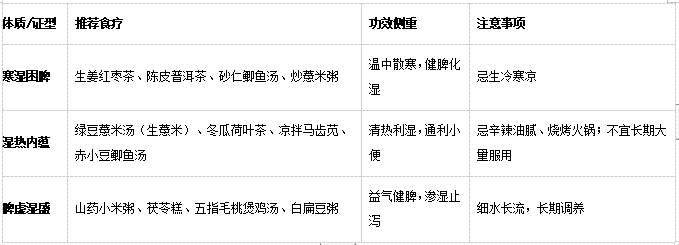

【分型调理食疗】

祛湿食疗黄金法则:

清淡为主: 少油、少盐、少糖、少加工食品。

烹饪得法: 多采用蒸、煮、炖,少油炸煎烤。

远离生冷: 冰饮、大量生冷瓜果(如西瓜、甜瓜)最伤脾阳,助长湿邪。

忌肥甘厚腻: 油腻、甜腻(蛋糕奶茶)、粘糯(年糕汤圆)食物加重脾胃负担。

三、随手祛湿:穴位按摩通经络

按摩特定穴位能疏通经络、振奋阳气、促进水湿代谢。每天按揉3-5分钟,力道适中,以有酸胀感为度。

丰隆穴(“化痰湿第一穴”):

定位: 外膝眼(犊鼻穴)与外踝尖连线的中点,胫骨外侧两横指处。简易找法: 外膝眼下方凹陷(条口穴)与外踝尖连线的中点。

功效: 健脾化痰,和胃降逆。尤其适合痰湿、湿热型。 感觉此处按下去特别酸痛,常提示湿重。

足三里穴(“全能健脾胃穴”):

定位: 外膝眼下四横指(3寸),胫骨边缘。

功效: 燥化脾湿,生发胃气。所有类型湿气都可配此穴强脾胃。

阴陵泉穴(“健脾祛湿要穴”):

定位: 小腿内侧,胫骨内侧髁后下方凹陷处(膝下胫骨内侧缘)。简易找法: 沿胫骨内侧缘从下往上推,碰到膝下转弯的凹陷处。

功效: 健脾渗湿,通利三焦。尤其擅长利水消肿。

中脘穴(“胃的募穴”):

定位: 肚脐正上方4寸(约5横指)。

功效: 和胃健脾,化湿降逆。适合湿阻中焦引起的腹胀、恶心、没胃口。 可配合顺时针揉腹。

按摩组合推荐:

日常保健祛湿:足三里 + 阴陵泉

痰湿/湿热明显:丰隆 + 足三里

腹胀没胃口:中脘 + 足三里(配合揉腹)

四、关键提醒:祛湿避坑指南

祛湿≠狂喝水! 过度饮水反而加重脾肾负担,不利水湿运化。应小口慢饮温水,量出为入(不渴不饮)。

红豆薏米水≠万能! 生薏米性凉,长期大量喝易伤脾胃阳气(尤其寒湿、阳虚者)。炒薏米较平和,但单用力弱。

出汗≠有效祛湿! 大汗淋漓会耗气伤津,可能越出越虚。推荐适度运动微微汗出(如快走、八段锦)。

祛湿要分寒热! 寒湿用温化(姜、陈皮),湿热用清利(绿豆、赤小豆),用反了雪上加霜。

顽固湿气找医生! 如果自我调理效果不佳,或湿气伴随严重症状(如持续水肿、关节剧痛、顽固皮疹),请及时就医辨证治疗(可能需配合中药、艾灸、拔罐等)。

总结: 祛湿是场“持久战”,核心在健脾,关键要辨证(分寒热)。结合清淡饮食、适度运动、穴位按摩,持之以恒,让身体摆脱“湿重”的黏腻感,恢复清爽活力!

(苗元庆 武警河南省总队医院 主治医师)