肺癌早期筛查中,低剂量CT、肿瘤标志物检测与AI影像技术构成“三驾马车”,三者通过技术互补与数据融合,形成从形态学到分子生物学、从影像识别到风险评估的全方位筛查体系,显著提升早期肺癌检出率并降低漏诊风险。以下是具体协同机制与优势分析:

一、低剂量CT:肺癌筛查的“金标准”

1. 技术原理

低剂量CT通过降低电压或电流参数,将辐射剂量降至常规CT的1/5-1/10,同时保持对肺部微小病灶的高分辨率检测能力。其优势在于:

o 高敏感性:可发现直径≤3mm的肺结节,对早期原位癌或微浸润癌的检出率达80%以上;

o 形态学依据:通过结节大小、密度、边缘特征(如毛刺、分叶)等,初步判断良恶性风险;

o 临床验证:美国NLST试验证实,低剂量CT筛查可使肺癌死亡率降低20%。

2. 局限性

o 假阳性率高:约20%-30%的筛查者需进一步检查,可能引发过度诊疗;

o 图像质量依赖:在肥胖患者或肺部炎症背景下,微小结节可能被漏诊;

o 辐射累积风险:虽剂量低,但长期频繁筛查仍需权衡利弊。

二、肿瘤标志物检测:分子生物学的“预警信号”

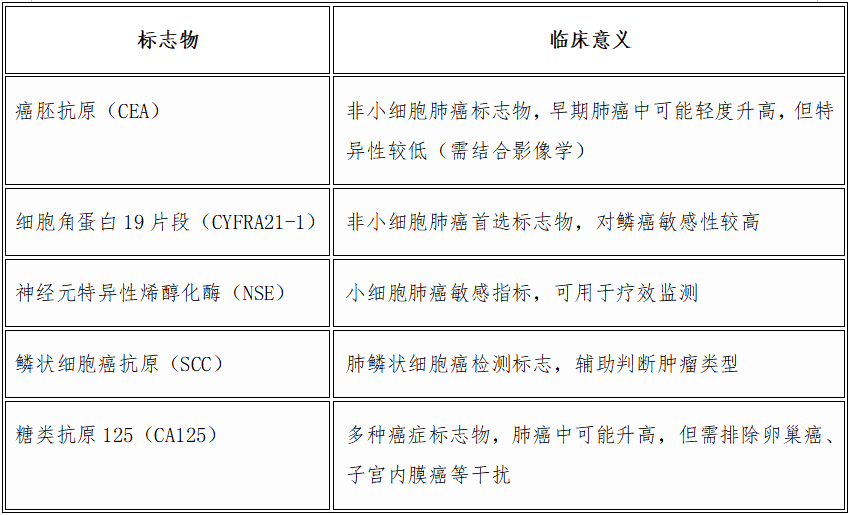

1. 常用标志物及意义

2. 协同作用

o 风险分层:标志物异常升高可提示高风险人群,指导低剂量CT筛查的优先级;

o 动态监测:治疗期间标志物水平变化可反映肿瘤进展或复发,辅助调整筛查频率;

o 假阳性修正:对CT发现的可疑结节,标志物联合检测可降低不必要的活检或手术。

三、AI影像技术:智能诊断的“精准加速器”

技术优势

o 高效筛查:3秒内完成单张CT影像分析,效率是人工的100倍以上;

o 精准检测:通过深度学习训练千万级影像数据,可识别直径<3mm的微小结节,漏诊率降至5%以下;

o 风险评估:自动生成结节良恶性预测(如Lung-RADS分类),并提示随访建议;

o 资源下沉:基层医院可通过云端AI平台获得三甲医院级诊断能力,缩小城乡医疗差距。

四、“三驾马车”的协同诊断模式

1. 初筛阶段

o 高危人群定义:55-74岁、吸烟≥30包年(或戒烟<15年)、有肺癌家族史或职业暴露史者;

o 联合策略:每年1次低剂量CT筛查,同步检测肿瘤标志物(如CEA、CYFRA21-1),AI辅助分析CT影像并生成风险报告。

2. 随访阶段

o 结节分类管理:

§ 低风险结节(直径<5mm、边缘光滑):AI建议年度随访,标志物正常者延长筛查间隔;

§ 中风险结节(5-8mm、部分实性):AI提示3-6个月复查,标志物异常升高者缩短随访周期;

§ 高风险结节(直径>8mm、毛刺征):AI推荐多学科会诊(MDT),结合PET-CT或穿刺活检确诊。

3. 治疗阶段

o 手术决策:AI通过三维重建技术评估肿瘤位置与血管关系,辅助制定微创手术方案;

o 疗效监测:标志物动态变化结合AI影像对比,及时调整治疗方案。

五、未来展望:从“协同”到“融合”

随着多模态AI技术的发展,未来低剂量CT、肿瘤标志物与AI影像将实现更深度的数据融合:

· 影像组学:提取CT影像中的纹理、形状等特征,与标志物基因表达数据结合,构建肺癌预测模型;

· 液体活检:通过血液检测循环肿瘤DNA(ctDNA),与AI影像联合分析,实现无创动态监测;

· 智能随访系统:AI自动匹配患者历史影像与标志物数据,生成个性化随访方案,减少人为疏漏。

(姜敏捷 河北燕达医院 呼吸与危重症医学科)